In der vergangenen Woche fand die erste Sitzung der Gemeinsamen Kommission der Regierung und der nationalen und ethnischen Minderheiten in der neuen Legislaturperiode statt. Es war eine Gelegenheit, neue Mitglieder der Kommission von Seiten der Regierung zu ernennen und die erste Sitzung, an der wieder Vertreter der deutschen Minderheit teilnahmen.

Politik

Mit dem zweiten Wahlgang am vergangenen Sonntag sind die Kommunalwahlen in Polen endgültig zu Ende gegangen, was aus Sicht des Wahlkomitees Schlesische Regionalpolitiker als gut und zukunftsträchtig bezeichnet werden kann. Man kann sogar von einem Erfolg sprechen, denn was auf allen Ebenen geplant war, wurde mit einem sprichwörtlichen Paukenschlag umgesetzt.

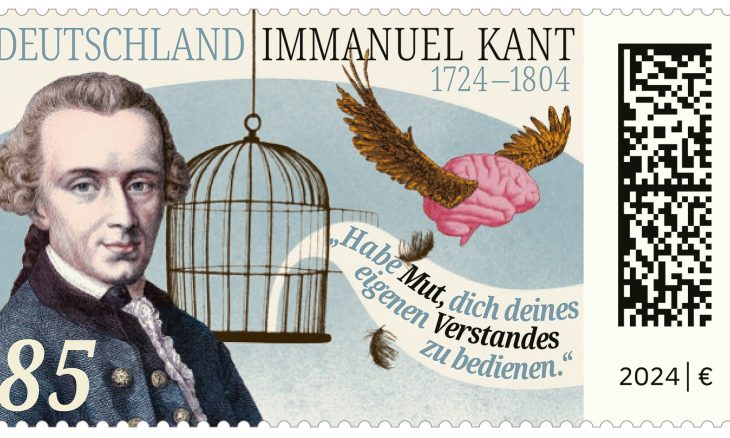

Kant

Im fernen Tokio wurde 1916 im Tempel des Philosophenparks eine Mauer mit vier Weltweisen errichtet, die als Ort für spirituelle Übungen dienen sollte. Dieser Ort wird sogar „Halle der vier Heiligen“ genannt. Dort sind Buddha aus Indien, Konfuzius aus China, Sokrates aus Griechenland und Immanuel Kant aus Königsberg in Ostpreußen zu sehen.

Im fernen Tokio wurde 1916 im Tempel des Philosophenparks eine Mauer mit vier Weltweisen errichtet, die als Ort für spirituelle Übungen dienen sollte. Dieser Ort wird sogar „Halle der vier Heiligen“ genannt. Dort sind Buddha aus Indien, Konfuzius aus China, Sokrates aus Griechenland und Immanuel Kant aus Königsberg in Ostpreußen zu sehen.

Die Vertreter der Gesellschaften der deutschen Minderheit in der heutigen Woiwodschaft Ermland-Masuren haben ein arbeitsreiches Wochenende am 13. und 14. April hinter sich. Ein Teil ihres auch angenehmen Pensums war die jährliche Arbeitstagung der Vorsitzenden der deutschen Vereine im südlichen Ostpreußen, die die Landsmannschaft Ostpreußen wie üblich in Sensburg im Hotel „Anek“ organisierte. Auf dem Programm standen verschiedene Themen aus unterschiedlichen Zeiten.

Eine Frage von Michał Schlueter aus Neidenburg, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, löste auf der Mitgliederversammlung des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren (VDGEM) einen Sturm aus. Leider handelte es sich nicht um Brainstorming.

Am Dienstag vergangener Woche fand der Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen statt, bei dem neben Vertretern aus Bundes- und Landespolitik auch die deutschen Minderheiten vertreten waren. Die Festansprache hielt in diesem Jahr CDU-Chef Friedrich Merz.

Am 7. April fanden in Polen die Kommunalwahlen statt. Auch in der Woiwodschaft Ermland-Masuren bestimmten die Wähler ihre Vertreter für die lokalen und regionalen Selbstverwaltungen. Aus Sicht der deutschen Minderheit in der Region lassen sich die derzeitigen Ergebnisse vor den noch ausstehenden Stichwahlen zu Bürgermeistern, Gemeindevorstehern und Stadtpräsidenten mit einem lachenden und zwei weinenden Auen betrachten.

In den letzten Jahren rückten Einrichtungen der Vertriebenen und die deutschen Minderheiten in ihrer gemeinsamen Arbeit sichtbar näher zusammen. Um dies auch nach außen zu tragen, vor allem an die politischen Vertreter in Berlin, gab es dort vergangene Woche ein Treffen.

Fehlender Azimut

Mit Henryk Siedlaczek, Senator der Republik Polen, sprach Krzysztof ŚwiercRead More …